С нами крестная сила! С нами бог и все святые его.

Какова деревня, таковы и обряды.

Народная мудрость.

Не зная прошлого, нельзя понять и оценить настоящего.

А.Толстой

Память – основа совести и нравственности,

Память – основа культуры.

Д.С. Лихачев. Письма к молодым читателям

Среди объектов историко-культурного наследия с Верхний Авзян выделяется величественное каменное здание храма Казанской иконы Божьей матери. Чудотворная икона не так давно вернулась под своды храма, а вместе с ней вернулась в село и Летняя Казанская.

История любого народа основана на его культурной памяти, в которой сохраняются события и имена. Она не может существовать без народа, без цивилизации, без общества. На сегодняшний момент эта проблема встала особенно остро, ведь незнание истории – первый шаг к отрицанию и отказу от культурных, в первую очередь духовных, ценностей. Мы считаем, что настоящим человеком, патриотом и гражданином, можно назвать только того, кто стремится к познанию своей культуры и истории, кто находит ответы на сегодняшние вопросы в прошлом.

Гипотеза: предпочтение и выделение авзянцев летнего праздника иконы Казанской Божьей матери как-то связано с историей села.

Актуальность исследования

История любого народа основана на его культурной памяти, в которой сохраняются события и имена. Она не может существовать без народа, без цивилизации, без общества. На сегодняшний день эта проблема встала особенно остро, ведь незнание истории – первый шаг к отрицанию и отказу от культурных, в первую очередь духовных, ценностей. Мы считаем, что настоящим человеком, патриотом и гражданином, можно назвать только того, кто стремится к познанию своей культуры и истории, кто находит ответы на сегодняшние вопросы в прошлом.

Цель работы: Познакомиться с историей почитания Казанской иконы Божьей Матери и выяснить, почему авзянцы выбрали Пресвятую Богородицу покровительницей села и почему так ценят Летнюю Казанскую.

Задачи исследования:

1. Изучить историю Казанской иконы и церковную историю села;

2. Рассмотреть народные традиции и обычаи, связанные с Летней Казанской.

3. Установить связь между празднованием 9-ой пятницы и Летней Казанской.

4. Проанализировать полученные данные и сделать вывод.

Объект исследования: православные традиции села Верхний Авзян.

Предмет исследования: Летняя Казанская.

Методы исследования:

1. Беседы с родителями, с дальними родственниками и соседями.

2. Работа с семейными и библиотечными архивами, документами и фотографиями.

3. Поиск информации в интернете.

4. Систематизация и анализ полученной информации.

История почитания Казанской иконы Божьей Матери

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. Это произошло потому, что с этой иконой связаны многочисленные чудеса.

Самые известные – это чудеса в Казани в 16 в. и в Москве в 17 в. При этом еще рассказывают о том, что в 1709 г., накануне Полтавского сражения, перед иконой молился Петр I, а в 1710 году список иконы из Москвы был перенесен в Санкт-Петербург и, после строительства в XIX веке Казанского собора, хранился в этом соборе. В 1812 г., отправляясь в русскую армию, перед Казанской иконой Божией Матери стоял на коленях М.И. Кутузов. В конце XX века получили широкое распространение мифы, связывающие икону с митрополитом Гор Ливанских Илией, и об особой роли иконы в Великой Отечественной войне.

В церковном календаре есть два дня посвященных Казанской иконе Божьей Матери: 8(21 июля) – «Летняя Казанская», когда мы вспоминаем «явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани», т.е. чудесное обретение иконы в Казани и 22 октября (4 ноября) – «Осенняя Казанская», в память о том, как войска народного ополчения осененные чудотворным образом Казанской Божьей Матери освободили Москву, положив начало конца великой смуты.

В 19 – начале 20 века особо почитались три Казанские иконы, каждая из которых считалась подлинной чудотворной: первая-в Успенском монастыре в Казани (вероятно, явленная в 1579; украдена и возможно уничтожена в 1904); вторая-в Казанской церкви на Красной площади в Москве, основанной после освобождении Москвы от поляков ополчением Д. Пожарского (эта икона – один из первых списков чудотворной Казанской, принесенная с ополчением, – не сохранилась); третья-в Казанском соборе в Санкт-Петербурге (ныне во Владимирском соборе). Местночтимые списки Казанской иконы многочисленны; большинство из них имеет свои собственные сказания и историю почитания.

Казанская икона – незыблемое напоминание о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве Ее за нашу страну в тяжелейшие для России годы и испытания. Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу, т.к. она почитается как покровительница семьи и именно ее вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью смотрел на юных христиан.

Главной святыней храма села Верхний Авзян является недавно обретенная храмовая икона. Икона Казанской Божией Матери чудным образом вернулась обратно к верующим. Она считалась безвозвратно утерянной в советские годы. Но как оказалось, все это время она пролежала на дне сундука одной местной жительницы. Несмотря на ее ветхое состояние, благодать исходящая от нее поражает всех.

К ней обращают взоры в бедах и болезнях верующие люди, взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего… всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бое си Божественный покров рабом Твоим».

И Матерь Божия никого с верою приходящего не оставляет без внимания (см. Приложение 1. Казанская икона Божьей матери).

Церковная история с. Верхний Авзян

Церковная история села Верхний Авзян, как и вся история Белоречья, началась во второй половине XVIII в., когда в нашем крае появился горный завод – Верхний Авзяно-Петровский и была, соответственно, построена первая церковь. Как она называлась – неизвестно. Известно лишь, что во время пугачевского бунта (1772-1775) она была сожжена восставшими, среди которых было много раскольников и иноверцев.

Вторая церковь – была построена тоже из дерева в 1788 году Василием Демидовым. Об этом свидетельствует «Ведомость о церкви Казанской Божией Матери, Стерлитамакского уезда, Авзяно-Петровского завода за 1858 год”. В этой “Ведомости” говорится, что в Верхнем Авзяне “иждивением господина заводосодержателя Василия Евдокимовича Демидова” в 1788 году была построена церковь Казанской Божией Матери. «Зданием деревянная с таковою колокольнею, внутри и снаружи отштукатурена прочная». Церковь двухпрестольная: помимо основного престола, был еще престол Николая Чудотворца. После постройки каменного храма, деревянная церковь была в 1882 г. перенесена в Нижний Авзян, где находился Нижний Авзяно-Петровский завод. Перенесенную церковь переименовали: ее освятили в честь праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, который празднуется 4 декабря. Здание Введенской церкви сохранилось до наших дней. Это самая старинная постройка на территории Белорецкого района. В 2013 году храму исполнилось 225 лет.

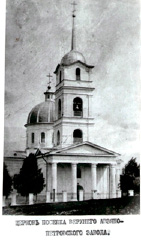

Третья церковь – каменный храм также в честь Казанской иконы божьей Матери был построен в 1877 году заводовладельцем дворянином Дмитрием Егоровичем Бенардаки. Старая церковь была маловата для растущего поселка, к тому же на престольные праздники сюда приходили молиться из близлежащих деревень. Проектировал здание храма заводской архитектор Николай Захаров. Храм построен в духе классицизма. Примечательно, что каменная верхнеавзянская церковь Казанской Божией Матери является практически точной, только значительно увеличенной копией Введенской церкви перенесенной в Нижний Авзян.

Храм трехпрестольный: кроме главного, есть еще престолы во имя Св. Николая Чудотворца и Св.муч.Дмитрия Солунского. Первоначальная колокольня достигала высоты 40 метров.

Интересны рассказы старожилов поселка о том, как строилась церковь: мастеровой не имел права перерабатывать определенную норму – за это его могли просто-напросто уволить с работы. Логика проста: если мастеровой перерабатывает норму, значит, спешит, а если спешит, значит, плохо работает. Еще известно, что к постройке были привлечены итальянцы.

В 1929 году власти попытались закрыть и разрушить Казанскую церковь. Были полностью разрушены колокольня и купол, уничтожены фрески, переделаны на мирской лад оконные проемы и нарушена совершенно уникальная система отопления храма.

В феврале 1992 года в Верхнем Авзяне состоялось первое приходское собрание: православная жизнь поселке началась возрождаться. В 1994 году верующим людям был возвращен храм. Сейчас он частично восстановлен. Заново построены купол и колокольня. Правда колокольня не трех ярусная как была, а двух ярусная. А в 2013 г. на Лысой горе был установлен Поклонный крест. (См. Приложение 2. Церковная история с. Верхний Авзян).

Народные приметы и обычаи на Летнюю Казанскую

1. Общероссийские приметы и обычаи

Поскольку этот день еще и св. Прокопия, то:

- Около Прокопьего дня начинают сено собирать в валы, потом копнить, а из копен складывать зароды. Прокопий – жиец, жатвенник жатву начинает.

— Начало самой сильной жары.

— На Казанскую черника поспевает. Черника ягода поспела, поспела и рожь.

— В ягодный год дел невпроворот.

— Черника зреет под комариные песни.

- На Казанскую зажин ржи. Зерно в колосу, торопись жать полосу. Пока колос в поле, трудись подоле.

2. Приметы и обычаи Белоречья и Верхнего Авзяна в частности

- Летняя Казанская-макушка лета. Ее еще называли «ленивая коса» – «последний едет нащинать покос». (Комментарий: Последний срок начала покоса.)

- «До Петрова дня (12 июля) нельзя было земляничку рвать – это грех. После Петрова дня за ягодами ходють». (Комментарий: Казанская – пик сбора летних ягод: земляники, малины, черники.)

- На Казанскую подкапывают на еду первый молодой картофель.

- «Казанскыя – великай праздник». (Комментарий: День Летней Казанской почитался в Авзяне престольным праздником. Съезжались гости, с покоса на день – другой приезжали местные и после службы в церкви начинались гуляния.)

К старым традициям и обычаям добавились новые: праздник пирогов, ярмарка ремесел, празднование дня села. (Приложение 3. Современная Летняя Казанская.)

Девятая пятница и Табынская икона Божьей Матери

Табынская икона Божией Матери – чудотворная святыня в Русской Православной Церкви икона Богородицы. Наибольшее распространение почитания получило в епархиях Башкирии, Оренбуржья, Поволжья, Сибири, Казахстана. Лик на иконе, явившейся в Табынске, был аналогичен лику на иконе Казанской Божией Матери, но гораздо более темный. Размеры Табынской иконы превышают Казанскую. Авзянские старожилы рассказывали, что раньше было принято ходить пешком на богомолье в Табынск. При открытии каменного храма в 1877 году с богомолья из Табынского монастыря тамошние монахи преподнесли икону Божьей матери в дар новой Авзяно-Петровской церкви. В тот год ходившие в Табынск верующие с Авзянских заводов с молитвами в исполнении церковного хора несли ее на руках, покрытую вышитым полотенцем. На местах ночевки проводили службы. Тогда не было шоссейных трактов и процессия двигалась по старой “башкирской” дороге, проложенной в старые времена для связи с “киргизами’’. Перед входом в Авзян икону внесли на Малиновую гору и освятили ею вытекавший с нее родник. Это была девятая пятница после Пасхи. С тех пор, на девятую Пятницу, заводской люд из Нижнего Авзяна, Каги, Узяна крестным ходом приходил в Верхний Авзян. Православные собирались на Малиновой горе, около часовни, которая была построена на двух целебных источниках. Служился торжественный молебен. Так был введен местный религиозный праздник – “9-я пятница”. Во время Советской власти часовня была разрушена и источник засыпан. Не так давно на месте вновь пробившегося источника поставлена новая часовенка. На девятую Пятницу как и встарь собираются люди для молитвы. Почитание иконы в Авзяне не прервалось. Ежегодный крестный ход в ее честь был запрещен в 1930 году и возобновлен в 1992 году (см. приложение 4. Девятая пятница в Верхнем Авзяне).

Приложение 1

Казанская икона Божьей Матери

Иллюстрация: Казанская икона Божьей Матери

Фото из личного архива: Авзянская икона Казанской Божьей матери

Приложение 2

Церковная история с. Верхний Авзян

Рисунок М.Ф. Чурко. Введенская церковь села Нижний Авзян, начало 20 века. В 1882 г. она была перенесена из Верхнего Авзяна

Фото из школьного музея: Храм в начале XX века

Фото из личного архива: Казанско-Богородский храм в Верхнем Авзяне сто лет спустя…

Фото из личного архива: Поклонный крест на Лысой горе

Приложение 3

Современная Летняя Казанская

Фото из личного архива и архива односельчан

Приложение 4

Девятая пятница в Верхнем Авзяне

Фото из школьного музея: начало XX века. Часовня на источнике «Табынской иконы Божией Матери» с. Верхний Авзян, гора Малиновая

Фото из личного архива: Современный вид часовни

Приложение 5

Живи, Авзян, в веках

Нина Зимина (белорецкая поэтесса)

Авзян-старинное село России.

Здесь древние хребты, места лесные

Разнеживает Белая река;

В ней отражаются века.

Здесь твердая хозяйская рука

Купцов российских зачинала дело.

Век восемнадцатый решительно и смело

Вторгался в глухомань, и у реки

Рубили избы, домну возводили,

И на скрипучих тачках мужики

Руду для этой печки подвозили.

Чугун варили для российских нужд

И ковкое железо на потребу.

Здесь силушкой мужик российский дюж,

Здесь дух российский креп, одерживал победу

Над временем и над людской бедой.

Сегодняшний Авзян над былью вековой

Возносится и обретает силу.

Авзянское село – тот уголок России,

Где русская душа традиции хранит.

Здесь птицей в небесах мечта парит,

Что завтра будет лучше, чем вчера,

И что придет счастливая пора,

И леспромхоз расширит свое действо

А каждое авзянское семейство

Внесет свой вклад в развитие села

И зазвонят опять колокола

О славе и величии народа.

В любых веках, в любую непогоду

Могучий дух тут властвовал всегда,

Запечатляясь в песнях и преданьях,

авзянский хор потомкам в назиданье

Восславил отчий край. Хотя беда

Не раз стучалась в окна всей России

И ратный труд авзянцам был по силам.

Своих героев помнят здесь и чтут

Авзян – село надежды. Встанет тут

День завтрашний – счастливый и удачный.

Авзянцам по плечу и новые задачи

Во имя мира, счастья и любви.

Живи, Авзян, в веках! Живи!

И лебедей авзянский пруд качает

Как знак, как символ доброго начала.

Живи, Авзян! Живи!

Во имя мира, счастья и любви!

Заключение

Итак, мы выяснили, что авзянцы отдают предпочтение иконе Казанской матери потому, что в селе построен храм, посвященный этой иконе. Это логично, но до конца не объясняет, почему именно Летней Казанской отдается предпочтение. Поэтому в ходе исследования появился вопрос: а почему именно этой иконе и Богородице посвящен храм, ведь в церковном пантеоне есть множество других святых?

В результате исканий оформилась версия, что это предпочтение напрямую связано с Пугачевским бунтом. Пугачевцы дважды бывали в Авзяне. В первый раз они во главе с пугачевским соратником Хлопушей вступили в завод 22 октября 1773 г. С колокольни раздался набат – вестник беды, а священник попытался выступить с указом горного начальства из Оренбурга, но был за это убит. Второй раз повстанцы во главе с Пугачевым вошли в Авзян на Благовещенье 7-8 апреля 1774 г. В тот год Благовещенье и Пасха совпали. Уходя из села, Пугачев приказал сжечь завод и церковь. А через месяц вспыхнул еще один пожар, учиненный башкирскими повстанцами. Пожар – это всегда беда, но в те годы – это еще и бедствие. И чудо, что весенние ветры не разнесли огонь по селу, и оно выжило. Видимо люди связали это чудо с Богородицей, которая укрыла их.

В 80-х годах 18 века завод в селе был восстановлен и построена новая церковь, названная Казанской, видимо в память о событиях, когда Богородица спасла Авзян от пожара. Нужно еще добавить, что списки именно с Казанской иконы Богородицы были практически в каждом доме.

Теперь нам стало понятно, почему именно Богородица выбрана святым покровителем села. Осталось понять, почему именно Летняя, а не осенняя Казанская стала главным престольным праздником авзянцев. Вероятнее всего именно к Летней Казанской было приурочено освящение новой церкви, построенной Евдокимом Демидовым.

Через сто лет в окрестностях Авзяна появляется святой источник Табынской иконы Божьей Матери. А Табынская икона анологична Казанской. Два праздника – 9-я пятница с Табынской иконой и Летняя Казанская с Казанской иконой стали с тех пор главными праздниками села. Традиции их празднования сохранились и в советские годы. Конечно, больших торжеств уже не было, но старики тщательно оберегали традиции и обычаи, сохранив и передав их своим внукам, правнукам.

Современная жизнь внесла свои поправки в старые традиции. На сельском сходе было решено соединить Летнюю Казанскую и день рождения села. Органично вплелись в это действо и праздник пирогов и ярмарка народных умельцев.

Народная культура, как и язык народа, – специфическая окружающая среда, в которой каждый из нас пребывает. Знание истоков, уважение к исторической памяти поколений влияют на духовный мир человека. Понимание этнических особенностей своего народа помогает осознать равноправие различных культур, выработать взаимоуважительные принципы межкультурного общения и взаимоотношений, преодолеть межнациональные барьеры.

Традиция как способ передачи информации вызывает у людей определенное отношение, которое со временем приводит к формированию стереотипов, особенно в сфере поступков, нравственных оценок, эмоций, создавая социально-экологическую общность в рамках этноса. Формируемая народными традициями ценностная система со временем может оказаться важнейшим фактором социально-культурной ориентации общества.

Практическая значимость: данная работа может пополнить сельский музей, а также полезна изучающим историю Малой Родины.

Выводы: праздник Летняя Казанская действительно связан с историей села. Богородица не случайно выбрана авзянцами покровительницей села, это связано с Пугачевским бунтом и чудотворной иконой недавно вновь обретенной сельчанами.

Библиографическая ссылка

Ефимова Г.Н. ЛЕТНЯЯ КАЗАНСКАЯ ИЛИ БОГОРОДИЦА В АВЗЯНЕ // Международный школьный научный вестник. 2018. № 5-5. ;URL: https://school-herald.ru/ru/article/view?id=743 (дата обращения: 02.01.2026).