Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://school-science.ru/6/1/38523.

Тема здоровья и образования очень актуальна в наше время, так как условия обучения в школе в большинстве случаев продолжают оказывать на обучающихся негативное влияние.

По данным исследователей, меняется и общее состояние здоровья. Так, в России доля здоровых детей постепенно снижается от ~40 % к 3 годам до менее чем 28 % к подростковому возрасту, увеличивается удельный вес детей с III группой здоровья. В России продолжается рост заболеваемости школьников, это выражается в их ухудшающемся физическом развитии, особенно при переходе учащихся к предметному обучению в возрасте 10–11 лет. За годы обучения в школе удельный вес детей, у которых выявлены нарушения осанки, увеличивается в 3–3,5 раза. По данным диспансеризации, начиная с 10–летнего возраста, отмечается рост болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ [9; 10; 13].

Процессы физического и полового развития, как отмечает А.Л. Аскарина, существенно зависят от социальных, экономических, санитарно-гигиенических и других условий, влияние которых в значительной мере определяется возрастом человека. Физическое развитие (наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью), по ее мнению, является одним из показателей уровня здоровья населения [1]. Как отмечают В.Н. Яценко, Н.В. Воеводская на физическое развитие существенное влияние оказывают условия жизни, а также обучение и воспитание [23]. Условия обучения в школе в большинстве случаев могут оказывать на обучающихся негативное влияние, прежде всего, в сенситивные периоды развития (11–13 лет у девочек и 13–15 лет у мальчиков). Как отмечают исследователи [5], индивидуальный подход к школьникам в критический период развития их функциональных систем приобретает особую значимость, т.к. учебная деятельность предъявляет к ним повышенные требования.

Для учащихся большинства учебных заведений, и особенно для школ с углубленным содержанием обучения, к каковым относится и Мичуринский лицей, где успешность обучения достигается ценой интенсификации умственной деятельности учащихся, повышенным объемом учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени, характерны постоянное психоэмоциональное напряжение, сокращение продолжительности сна, длительное пребывание в сидячей позе, снижение двигательной активности и времени пребывания на свежем воздухе. Как отмечает Г.И. Стунеева (2000), вклад внутришкольных факторов и социально-гигиенических условий в формирование детской заболеваемости может достигать 30–35 %. При этом их значимость нарастает практически с нуля в первом классе до 20–25 % в старших классах [21]. Большое влияние на физическое развитие оказывают нарушения осанки у школьников [2; 13; 22]. По мнению авторов, их основная причина – ограниченность школьников в движениях (длительное вынужденное положение за партой и одновременно низкая двигательная активность детей).

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется недостаточным, на наш взгляд, распространением физической культуры среди основной массы населения, потребностью в укреплении здоровья детей в современных условиях ухудшения экологической обстановки, преобладания малоподвижных видов деятельности (работа за компьютером, многочасовые занятия за школьным столом и т.п.), притом что здоровье школьников входит в число в число современных национальных приоритетов России.

Объектом настоящего исследования являлись особенности физического развития школьников, его предметом – соотношение антропометрических показателей в разных образовательно-возрастных группах воспитанников Мичуринского лицея.

Целью исследования являлось выявление и описание различий в показателях физического развития между образовательно-возрастными гендерными группами лицеистов.

Задачи исследования:

1. Изучить по литературным данным состояние проблемы влияния негативных факторов на гармоничность физического развития и определить значимость показателей физического развития для оценки общего состояния физического здоровья школьников.

2. Сформулировать эмпирические критерии оценки гармоничности физического развития и подобрать методику исследования.

3. Провести эмпирическую оценку показателей физического развития школьников в разных образовательно-возрастных группах Мичуринского лицея.

4. Проанализировать состояние гармоничности физического развития школьников в разных образовательно-возрастных группах Мичуринского лицея с целью выявления наличия или отсутствия взаимосвязи между этими критериями.

5. Дать оценку морфологического типа исследуемых.

6. Дать сравнительную оценку образовательно-возрастных гендерных групп лицеистов по комплексу показателей физического развития.

1. Особенности физического развития и адаптивные резервы сердечно-сосудистой системы детей школьного возраста

1.1. Понятие и общая характеристика физического развития

Под развитием понимаются качественные изменения в детском организме, заключающиеся в усложнении его организации, т.е. в усложнении строения и функций всех тканей и органов, усложнении их взаимоотношений и процессов их регуляции. Постепенные количественные изменения, происходящие в процессе роста организма, приводят к появлению у ребенка новых качественных особенностей [12; 17; 19].

В.Н. Яценко и Н.В. Воеводская отмечают непрерывность и поэтапность биологических процессов развития. На каждом возрастном этапе они характеризуется определенным комплексом связанных между собой и с внешней средой морфологических, функциональных, биохимических, психических и других свойств организма и обусловленных этим своеобразием запасом физических сил. Хороший уровень физического развития сочетается с высокими показателями физической подготовки, мышечной и умственной работоспособности [23].

Все физиологические функции, так или иначе, связаны с размерами тела. Но при этом часть из них меняется в онтогенезе пропорционально изменениям массы тела, тогда как другие меняются пропорционально площади поверхности тела. Если же в ходе развития та или иная функция демонстрирует непропорциональное массе или площади поверхности тела изменение, то это свидетельствует о качественном изменении механизмов реализации данной функции вследствие дифференцировочных процессов [11; 18].

Чередование периодов роста и дифференцировки служит естественным биологическим маркером этапов возрастного развития, на каждом из которых организм имеет специфические особенности, никогда не встречающиеся в таком же сочетании на любом из других этапов. Отсюда вытекает необходимость, всегда соотносить состояние организма (как по морфологическим признакам, так и по функциональным признакам) с конкретным этапом возрастного развития [15].

На этом соображении основано широкое использование в возрастной физиологии относительных показателей, то есть выражение той или иной физиологической функции по отношению к массе тела или площади его поверхности. Этот прием позволяет наглядно увидеть и различить этапы количественного нарастания возможностей физиологических систем и этапы их качественных преобразований. При оценке нескольких признаков возникает необходимость сопоставить уровень каждого, а затем их совпадение или несовпадение, чтобы определить гармоничность или дисгармоничность развития. Количественная оценка физического развития может быть выражена как в абсолютных (килограммы, сантиметры), так и в относительных ( % от возрастной нормы) величинах [6; 19].

Выраженные отклонения от нормативов физического развития, как правило, свидетельствуют о нарушениях процессов роста и созревания организма. В тех случаях, когда во множестве различных тканей организма одновременно наблюдаются ростовые процессы, говорят о феномене так называемых «скачков роста». В 13 – 15 лет наблюдается пубертатный скачок роста, как за счет удлинения туловища, так и за счет удлинения конечностей. При этом у подростка вытягиваются конечности, но отстает рост грудной клетки. Временно нарушаются привычные пропорции тела [8; 20].

1.2. Физиология развития и проблемы здоровья детей и подростков

У детей имеются отличительные особенности в функциях сердечно-сосудистой системы. Пульс у детей более частый, чем у взрослых, причем частота пульса тем выше, чем ребенок моложе. Это обусловлено превалирующим влиянием симпатической иннервации, в то время как сердечные ветви блуждающего нерва развиты значительно слабее. С возрастом происходит постепенное нарастание роли блуждающего нерва в регуляции сердечной деятельности и это выражается в замедлении пульса у детей. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Объясняется это большой шириной просвета сосудистой системы, большой податливостью сосудистых стенок и меньшей нагнетательной способностью сердца [16].

Обучение в средних классах совпадает с одним из критических возрастных интервалов в жизни человека, началом пубертатного периода. Возраст ребенка характеризуется как переломный, переходный и в это время происходит нейрогуморальная перестройка, активный рост и развитие организма, изменяется функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, что тесно связано с уровнем физического развития и состоянием здоровья школьников. Поэтому, в 10–11 лет дети особенно нуждаются в комплексной оценке показателей их морфо-функционального развития, от которых зависит способность адаптироваться к факторам, специальным для обучения [3].

Глубокая перестройка организма в 12 – 16 лет, обусловлена изменением функций гипоталамо-гипофизарной системы. Эндокринные перестройки в возрасте с 11–12 до 15–17 лет, сказываются на свойствах ВНД подростков. Нарушается уравновешенность нервных процессов, замедляется рост их подвижности, ухудшается дифференцировка условных раздражителей, ослабляется вторая сигнальная система. Подростки становятся эмоциональны, неуравновешенны, быстро утомляются, избегают занятий физкультурой [5].

При этом в различные возрастные периоды нарастание основных антропометрических параметров у школьников протекает не равномерно не только в каждом возрастном периоде, но и в зависимости от пола. Так, при подростковом скачке роста рост сердца опережает рост кровеносных сосудов, происходит «вытяжка» сосудов и снижение кровотока. Высокое давление в сосудах и бурное развитие половой системы может привести к сердечной недостаточности, гормональным расстройствам, утомляемости. У подростков учащаются вегето-сосудистые нарушения: одышка, головокружения, обмороки, боли в сердце и др. [5; 7].

При негармоничном развитии организма в нем, наряду с хорошо развитыми и надежно функционирующими органами и системами органов, есть органы и системы органов со сниженной устойчивостью. Отклонения от нормативов физического развития часто говорят о нарушениях процессов роста и созревания организма [14].

Таким образом, на подростковый возраст приходится критический период развития, связанный с изменением в организме гормонального баланса.

1.3. Методы исследования физического развития и адаптивных резервов сердечно-сосудистой системы школьников

Исследование проводилось на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей в 2018 году. Нами было исследовано 58 детей в возрасте от 11 до 16 лет, среди них 43 девочки и 15 мальчиков. С помощью антропометрии у всех детей оценивались некоторые соматометрические показатели: длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, строились индивидуальные профили физического развития, определялся соматотип; физиометрические: давление крови, ЧСС, определялись пульсовое давление, систолический и минутный объем крови; соматоскопические: оценивалась гармоничность физического развития. В ходе исследований физическое развитие оценивалось методами соматометрии – измерения тела (в нашем исследовании оценивались длина тела, масса тела и объем грудной клетки) и соматоскопии – оценка строения тела и типа конституции по внешним признакам (давалась оценка морфологического типа обследуемых).

Классификация морфологических типов

А. При нормальной длине тела (25–75 центиль):

нормосомия, нормальная масса тела (25–75 центиль);

пахисомия – избыточная масса тела (75–97 центиль);

лептосомия – дефицит массы тела (3–25 центиль).

Б. При избыточной длине тела (75–97 центиль):

гиперсомия – избыточная, но соответствующая данной длине масса тела (75–97 центиль);

макросомия – нормальная масса тела (25–75 центиль);

макролептосомия – дефицит массы тела (3–25 центиль).

В. При недостаточной длине тела (3–25 центиль):

микролептосомия – недостаточная масса тела (3–25 центиль);

микросомия – недостаточная, но соответствующая данной длине масса тела (25–75 центиль);

микропахисомия – избыточная масса тела (75–97 центиль).

За приделами 3 и 97 центилей находятся «зоны патологии».

Есть данные, что девочки с замедленным темпом развития (микросоматики) имеют более высокие резервы сердечно-сосудистой системы, функционально развиты лучше и как следствие имеют более высокий уровень соматического здоровья по сравнению с мезо– и макросоматиками. Функциональное напряжение и снижение адаптивных резервов испытывают дети макросоматического телосложения. Эти школьницы представляют группу риска и требуют повышенного внимания со стороны педиатров и педагогов [4].

С помощью соматометрии в соответствии с методикой, предложенной в Практикуме по возрастной физиологии [23] оценивались следующие показатели: длина тела, масса тела, объем грудной клетки.

Для оценки показателей физического развития использовались нормативные таблицы и шкалы. Вначале оценивался каждый из показателей физического развития, а затем анализировалось их соотношение. Для количественной оценки физического развития использовали специально разработанные стандарты [11].

Оценка физического развития включала в себя оценку по центильным таблицам длины тела, массы тела и гармоничности развития. За основу оценки физического развития бралась длина тела ребенка с последующим соотношением массы и роста. Для каждого ребенка определялся морфологический тип в соответствии с центильными таблицами и вычерчивался профиль физического развития.

Изучение антропометрических показателей проводилось по специальной группе таблиц, составленных применительно к широким возрастным группам детей, обозначенным в заголовках таблиц. Строки таблицы представляют собой ряды центильных распределений массы тела по отношению к определенной длине тела, или росту [18].

По результатам соматометрических данных вычерчивался профиль физического развития, в котором горизонтальные линии отражают один из показателей (рост, массу, ОГК), а вертикальные – отклонение от средних показателей, выраженное в сигмах. Построенный профиль позволяет, во-первых, наглядно определить, к какому уровню физического развития относится испытуемый (средний уровень: М + σ; выше / ниже среднего: М + от 1σ до 2σ; высокий / низкий: М + от 2σ до 3σ); во-вторых, оценить гармоничность физического развития [23].

1.4. Анализ данных антропометрических обследований лицеистов

На основании соматометрических измерений для каждого ребенка был составлен профиль физического развития, подсчитаны и проанализированы физиометрические показатели давления крови, систолического и минутного объемов крови. Эти данные указаны в табл. 1 – 3 Приложения.

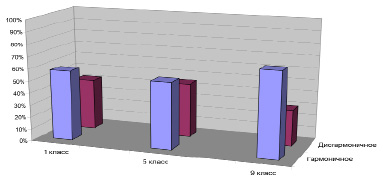

Рис. 1. Соотношение гармоничного и дисгармоничного вариантов физического развития в образовательно-возрастных группах лицеистов

Исследование соматотипов показало, что у мальчиков преобладает пахисоматический тип (40,0 %), а у девочек – мезосоматический тип – 25,1 %.

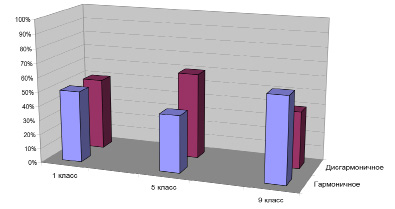

Рис. 2. Соотношение гармоничного и дисгармоничного вариантов физического развития в образовательно-возрастных группах среди мальчиков

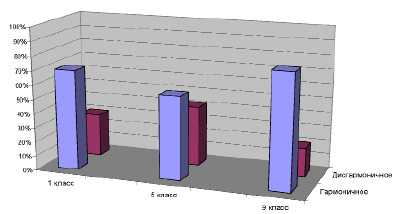

Рис. 3. Динамика гармоничности от младшей возрастной группы старшей среди девочек

Результаты оценки уровня и гармоничности физического развития по профилю физического развития представлены в табл. Сравнительный анализ гармоничности физического развития показывает, что в целом доля лицеистов с дисгармоничным развитием нарастает от младшей возрастной группы к старшей, а с гармоничным – убывает (рис. 1).

У мальчиков в средней возрастной группе происходит как бы всплеск дисгармоничности физического развития, который к старшим классам сглаживается. По-видимому, следующий за возрастом 11 лет скачок роста нейтрализует неравномерность различных параметров физического развития к завершению пубертатного периода (рис. 2). У девочек продолжается рост числа школьников с дисгармоничным физическим развитием, причем, если в младшей и средней группе дисгармоничность связана в равной степени с избыточным весом и избыточным ростом, то в старшей группе она связан преимущественно с недостатком массы тела для их роста (см. Приложения).

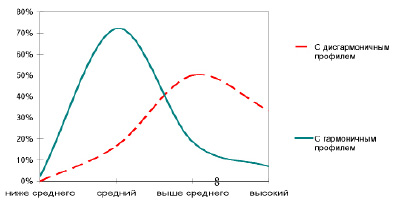

Рис. 4. Распределение школьников по уровню физического развития в группах с гармоничным и дисгармоничным профилем развития

Зато наблюдается явная связь между уровнем физического развития и его гармоничностью. Меньше всего фактов дисгармоничности развития среди детей и подростков среднего и ниже среднего уровня развития. Чем более уровень развития отличен от среднего в сторону увеличения, тем больше нарушений гармоничности развития и среди мальчиков, и среди девочек (рис. 4), что согласуется с литературными данными (см.: [3; 4]), так как среди детей с дисгармоничным развитием 57 % имеют избыточный вес, 38 % избыточный рост и только 5 % дефицит массы тела.

Анализ физиометрических данных показал, что у 41,4 % школьников наблюдаются гипертонические проявления, у 29,3 % – гипотонические. Отклонения значений диастолического и систолического давления в противоположные стороны от нормативных параметров для данного возраста и пола наблюдались в 4,9 % случаев, остальные дети имели нормальное давление.

Систолический объем крови у 45,0 % обследуемых детей соответствует возрастно-половым нормативам, у 48,3 % детей опережает их, и у 6,7 % – отстает от нормы, что не соответствует нормальной кривой распределения по данному показателю. Минутный объем крови выше среднего для данного возраста и пола в 89,6 % случаев, однако только в 48,3 % случаев увеличение МОК обусловлено показателем систолического объема выше среднего, а в 41,3 % случаев – увеличением ЧСС, что говорит о недостаточной тренированности сердечной мышцы у данных индивидуумов и определенном напряжении в сердечно-сосудистой системе.

При этом среди девочек всех типов, кроме гиперсоматического типа 74 % имеют МОК выше нормы, из них у 75 % повышение МОК связано с учащением сердцебиения, а не увеличением систолического объема, который соответствует нормам, что говорит об определенном напряжении в сердечно-сосудистой системе. У девочек гиперсоматического типа МОК выше нормы только у 50 %, причем с учащением сердцебиения это связано только в 25 % случаев. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что у последних произошли завершение пубертатного периода и стабилизация сердечной деятельности, тогда как у всех остальных еще продолжается половое созревание и гормональные колебания.

Заключение

Полученные в эмпирическом исследовании данные позволяют сделать следующие выводы:

1. Количественные показатели гармоничности профиля физического развития подростков показывают положительную связь со средним и ниже среднего уровнями физического развития. Это согласуется с литературными данными.

2. Определение соматотипа показало, что среди мальчиков преобладает пахисомия, а среди девочек – мезосомия, что также соответствует литературным данным.

3. Выявлена общая отрицательная динамика гармоничности физического развития у девочек, обусловленная, по-видимому, активными скачками роста как препубертатного, так и пубертатного периодов, которые происходят ранее, чем у мальчиков.

4. Усиление дисгармоничности у мальчиков наблюдается при переходе от младшего звена к среднему, что по-видимому объясняется попаданием на этот период одного из скачков роста в препубертатном возрасте и снижения дисгармоничности при переходе к старшему звену, что возможно связано с завершением скачка роста в препубертатном периоде и отсутствием начала скачка роста пубертатного периода, который по-видимому наступит позже.

5. Снижение гармоничности физического развития у девочек среднего и старшего звена коррелирует с косвенными свидетельствами снижения адаптивных резервов у девочек этого возраста, относящихся ко всем соматотипам, кроме гиперсоматического.

Приложение

Показатели давления крови у школьников ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

|

№ п/п |

Фамилия, имя |

Возраст в годах |

Соматотип |

Фактич. давление крови СД ДД |

Средние возрастн. показат. |

Результат |

|

1 |

Елизавета Б |

11 |

микро-лептосомик |

100 60 |

97–111 63,5–77,5 |

норма н.нормы |

|

2 |

София Б |

11 |

микро-лептосомик |

90 50 |

97–111 63,5–77,5 |

норма н.нормы |

|

3 |

Елена Б |

12 |

мезосомик |

104 61 |

99–113 65–79 |

норма н.нормы |

|

4 |

СофьяБ |

11 |

пахисомик |

90 55 |

97–111 63,5–77,5 |

норма н.нормы |

|

5 |

Александра Б |

11 |

пахисомик |

90 65 |

97–111 63,5–77,5 |

норма норма |

|

6 |

Алина Б |

11 |

макросомик |

90 65 |

97–111 63,5–77,5 |

норма норма |

|

7 |

Ульяна Б |

12 |

микро-лептосомик |

141 74 |

99–113 65–79 |

в.нормы норма |

|

8 |

Софья Б |

11 |

макро-лептосомик |

100 59 |

97–111 63,5–77,5 |

норма н.нормы |

|

9 |

Ярослав Г |

11 |

пахисомик |

112 64 |

97,5–110,5 64,5–75,5 |

в.нормы норма |

|

10 |

Артем Е |

11 |

пахисомик |

120 67 |

97,5–110,5 64,5–75,5 |

в.нормы норма |

|

11 |

Софья Ж |

11 |

лептосомик |

90 55 |

97–111 63,5–77,5 |

н.нормы н.нормы |

|

12 |

Анна И |

11 |

мезосомик |

100 70 |

97–111 63,5–77,5 |

норма норма |

|

13 |

Полина К |

11 |

пахисомик |

114 76 |

97–111 63,5–77,5 |

в.нормы норма |

|

14 |

Марина Л |

12 |

микро-лептосомик |

100 70 |

99–113 65–79 |

норма норма |

|

15 |

Дмитрий М |

12 |

гиперсомик |

120 75 |

99,5–112,5 66–76 |

в.нормы норма |

|

16 |

Артем М |

11 |

мезосомик |

103 67 |

97,5–110,5 64,5–75,5 |

норма норма |

|

17 |

Виктория М |

11 |

пахисомик |

130 80 |

97–111 63,5–77,5 |

в.нормы в.нормы |

|

18 |

Анна П |

11 |

пахисомик |

103 60 |

97–111 63,5–77,5 |

норма н.нормы |

|

19 |

София С |

12 |

микросомик |

80 50 |

99–113 65–79 |

н.нормы н.нормы |

|

20 |

Софья С |

11 |

гиперсомик |

110 73 |

97–111 63,5–77,5 |

норма норма |

|

21 |

Алена Т |

11 |

микро-лептосомик |

80 50 |

97–111 63,5–77,5 |

н.нормы н.нормы |

|

22 |

Иван Ч |

12 |

пахисомик |

100 65 |

99,5–112,5 66–76 |

норма норма |

|

23 |

Артем Ш |

12 |

пахисомик |

120 75 |

99,5–112,5 66–76 |

в.нормы в.нормы |

|

24 |

Вадим Ш |

11 |

микросомик |

83 62 |

97,5–110,5 64,5–75,5 |

н.нормы н.нормы |

|

25 |

Алина Ю |

11 |

пахисомик |

127 76 |

97–111 63,5–77,5 |

в.нормы в.нормы |

|

26 |

Ольга Е |

12 |

мезосомик |

138 81 |

99–113 65–79 |

в.нормы в.нормы |

|

27 |

Михаил З |

13 |

макро-лептосомик |

90 70 |

101,5–114,5 67–77 |

н.нормы в.нормы |

|

28 |

Полина З |

12 |

гиперсомик |

114 70 |

99–113 65–79 |

в.нормы норма |

|

29 |

Максим И |

12 |

гиперсомик |

125 87 |

99,5–112,5 66–76 |

в.нормы в.нормы |

|

30 |

Алина К |

13 |

микро-лептосомик |

97 58 |

101,5–114,5 65,5–80,5 |

н.нормы н.нормы |

|

31 |

Инна К |

12 |

лептосомик |

125 58 |

99–113 65–79 |

в.нормы норма |

|

32 |

Анна К |

12 |

пахисомик |

105 66 |

99–113 65–79 |

норма норма |

|

33 |

Илья П |

12 |

мезосомик |

99 77 |

99,5–112,5 66–76 |

н.нормы в.нормы |

|

34 |

Софья П |

12 |

макросомик |

111 65 |

99–113 65–79 |

норма норма |

|

35 |

Мария П |

12 |

мезосомик |

125 86 |

99–113 65–79 |

в.нормы в.нормы |

|

36 |

Никита Р |

12 |

пахисомик |

90 70 |

99,5–112,5 66–76 |

н.нормы норма |

|

37 |

Мария С |

13 |

пахисомик |

120 77 |

101,5–114,5 65,5–80,5 |

в.нормы норма |

|

38 |

Иван С |

12 |

мезосомик |

110 70 |

99,5–112,5 66–76 |

норма норма |

|

39 |

Ангелина Т |

12 |

гиперсомик |

124 81 |

99–113 65–79 |

в.нормы в.нормы |

|

40 |

Диана Ш |

12 |

мезосомик |

116 75 |

99–113 65–79 |

в.нормы норма |

|

41 |

Екатерина Ш |

12 |

гиперсомик |

127 87 |

99–113 65–79 |

в.нормы в.нормы |

|

42 |

Ирина А |

16 |

мезосомик |

97 62 |

104–128 62,4–81,6 |

н.нормы н.нормы |

|

43 |

Андрей Л |

16 |

мезосомик |

110 63 |

106–130 63–83 |

норма норма |

|

44 |

Анастасия М |

16 |

гиперсомик |

111 75 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

45 |

Мария М |

16 |

макросомик |

121 87 |

104–128 62,4–81,6 |

н.нормы в.нормы |

|

46 |

Анастасия П |

16 |

мезосомик |

122 75 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

47 |

Марина П |

16 |

микросомик |

109 67 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

48 |

Даниил Я |

16 |

лептосомик |

135 80 |

104–128 62,4–81,6 |

в.нормы нрма |

|

49 |

Дарья Б |

16 |

мезосомик |

114 67 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

50 |

Софья Б |

16 |

мезосомик |

99 66 |

104–128 62,4–81,6 |

н.нормы норма |

|

51 |

Елизавета Д |

16 |

гиперсомик |

134 83 |

104–128 62,4–81,6 |

в.нормы в.нормы |

|

52 |

Юлия Е |

16 |

мезосомик |

102 63 |

104–128 62,4–81,6 |

н.нормы норма |

|

53 |

Алина М |

16 |

микро-лептосомик |

89 63 |

104–128 62,4–81,6 |

н.нормы норма |

|

54 |

Александр Р |

16 |

пахисомик |

162 76 |

106–130 63–83 |

в.нормы в.нормы |

|

55 |

Жанна С |

16 |

микро-лептосомик |

104 70 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

56 |

Ксения С |

16 |

макросомик |

113 65 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

57 |

Ольга Т |

16 |

микро-лептосомик |

110 63 |

104–128 62,4–81,6 |

норма норма |

|

58 |

Полина Я |

16 |

макросомик |

123 83 |

104–128 62,4–81,6 |

норма в.нормы |

Библиографическая ссылка

Бурцева С.А., Сутулова Ж.С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТИВНЫХ РЕЗЕРВОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ВОСПИТАННИКОВ МИЧУРИНСКОГО ЛИЦЕЯ // Международный школьный научный вестник. 2019. № 1-1. ;URL: https://school-herald.ru/ru/article/view?id=852 (дата обращения: 31.01.2026).